Bruno, votre roman s’ouvre sur la tour Sainte-Aigle. Qu’est-ce qui vous a inspiré ce décor chargé d’histoire et de légende ? Est-ce d’abord le lieu qui a fait naître l’intrigue, ou l’idée d’un crime ancien qui hante encore le présent ?

Comme souvent, les lieux traversés parlent à mon imagination. En l’occurrence, les ruines du château de Montaigle, le long de la Molignée, devant lesquelles je suis souvent passé, ont éveillé ma curiosité. En découvrant sur internet l’historique de l’endroit, j’y vois des chapitres inachevés, une sorte de cours d’Histoire classique qui ne met en scène que quelques nobles accrochés à leurs terres ou à leurs pierres. Mais je n’y vois rien des drames intimes qui se sont joués là, et ça, c’est du pain béni pour inspirer un auteur de polar. Il suffit de conserver les ruines, d’imaginer que la tour soit toujours debout et qu’elle ait servi de décor à l’une ou l’autre tragédie. Il faut y ajouter un meurtre tout récent qui soit lié à l’histoire de cette tour, inventer au passage une vieille légende qui y rôde encore. Et, pourquoi pas, une malédiction portant sur plusieurs générations, de quoi nous ramener au temps présent. Une fois le point de départ fixé, on laisse venir. Pas mal d’idées nous traversent la tête. On en abandonne beaucoup, on en garde quelques-unes, comme celle (par exemple) d’ajouter quelques protagonistes à plumes qui perpétueront la malédiction à travers deux siècles. C’est ainsi que succèdent à la Sainte-Aigle de l’an 1800 quelques faucons, un hibou, et même une buse. On sent que ça fonctionne, que ça nourrit parfaitement la trame du récit.

Tout part de la mort d’Anna-Rosa, retrouvée au pied de cette tour. Comment avez-vous imaginé ce drame initial : comme un accident, un sacrifice ou une injustice à réparer ?

Pour moi, le drame initial tient au parcours du jeune homme assassiné. Tout bascule quand il tombe véritablement amoureux de la « mauvaise » fille, j’entends par là de celle qui ne correspond pas au projet imaginé par sa mère. En effet, elle l’a modelé pendant des années pour qu’il ne s’en prenne qu’à des « filles de rien, avec lesquelles il était impossible d’envisager le moindre avenir » (page 91). Il faut donc parler du rôle joué par Diane d’Harvencourt, car c’est elle qui est à l’origine du drame. Pourquoi Geoffroy se sent-il aussi perdu dans les bras d’Anna-Rosa ? Parce qu’il va devoir briser ce lien qui l’attache à sa mère et accepter qu’un autre lien aussi fort puisse le lier à une autre femme. Comme il est incapable de franchir le pas, il s’en remet assez lâchement à sa mère. Ce qui donne lieu à un duel sans merci entre deux femmes, « un combat pour le même homme, entre celle à qui il appartenait depuis plus de vingt ans et celle qui voulait le lui prendre. » (page 112) Bien sûr, pour la comtesse, il n’est pas question d’avouer sa responsabilité dans la mort d’Anna-Rosa : elle préférera se retrancher derrière ce « trou noir » qui brouille tous ses souvenirs dès qu’elle tente de se rappeler la scène.

Dès les premières pages, la frontière entre le réel et la légende semble floue. Avez-vous voulu que le lecteur doute de ce qu’il voit, comme vos personnages doutent d’eux-mêmes ?

Pour parler de la frontière entre la légende et le réel, je dois aborder ici le thème de la malédiction. J’ai toujours été impressionné par l’histoire de la « malédiction des Templiers », une légende selon laquelle, juste avant de mourir sur le bûcher en 1314, Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, aurait maudit le roi de France Philippe le Bel et le pape Clément V, les appelant à comparaître devant le tribunal de Dieu dans l’année. Le pape mourut le mois suivant, et le roi quelques mois plus tard. On dit même que Jacques de Molay aurait lancé cette malédiction à l’encontre des rois de France sur treize générations, donc jusque Louis XVI. Mais c’est une erreur de situer Louis XVI à la treizième génération après Philippe le Bel, car la treizième génération est celle des enfants de Louis XIV. Peu importe d’ailleurs que ce soit vrai ou pas : on est pris par l’histoire et l’on se dit qu’il y a un fond de vérité puisque les rois maudits ont été touchés par l’imprécation lancée contre eux.

Ce type de récit pose question : peut-on réellement faire du mal à quelqu’un par le « mal-dire » (ou le mau-dire) ? La réponse est toute en ambiguïté : oui, il y a des paroles qui font mal, qui tuent parfois. Le harcèlement est l’exemple même d’un amoncellement de paroles malfaisantes qui finissent par tuer quelqu’un. Sans aller si loin, n’y a-t-il pas des paroles lancées par nos parents dans un moment de colère qui continuent à nous faire mal aujourd’hui ? A contrario, on peut aussi offrir une autre réponse : non, les paroles ne tuent pas, nos malédictions n’ont aucun poids sur les gens à qui on voue une haine profonde et qu’on aimerait tant voir morts. Si cela fonctionnait, des Poutine et consorts seraient depuis longtemps six pieds sous terre. Sans parler des voisins qu’on déteste, des filles qui nous ont méchamment largués… J’en passe et des moins bonnes.

J’adore cette ambiguïté et elle me sert dans mon roman. Quand Olivia se sent titillée par des problèmes de conscience, elle arrive facilement à se convaincre qu’elle n’a pas vraiment participé à l’accomplissement de la malédiction. Elle poursuit le même raisonnement quand elle jette au feu le cliché de l’échographie : « Aurait-elle participé à ce tragique accident en jetant dans les flammes le cliché de cet enfant ? Quand cela l’arrange, elle laisse son esprit cartésien reprendre le dessus. On ne tue pas quelqu’un en balançant sa photo dans les flammes ! Imaginez combien de vengeances seraient ainsi assouvies ! » (page 184)

Le cœur du roman repose sur la création du « carré de dames » — quatre amies unies par la mémoire d’Anna-Rosa et par un serment. Comment s’est imposée cette idée d’un pacte du silence ?

Si j’étais mauvaise langue, je dirais que ce roman est avant tout expérimental : il s’agissait de voir combien de temps quatre jeunes filles pourraient tenir en respectant ce fameux pacte du silence qu’elles s’étaient imposé. Blague à part, la difficulté du roman policier, aujourd’hui, est de trouver une idée originale, tant il y existe de scénarios déjà largement éculés. Dans le cas présent, je ne sais plus trop d’où l’idée m’est venue. J’ai dû songer à un moment au jeu de cartes, comme moteur intéressant pour construire une énigme policière. Au départ, il s’agissait simplement que le jeu soit un moyen de désigner un éventuel coupable grâce à un code lié à la couleur de chacune d’elle. Puis peu à peu, l’idée de ce carré de dames a pris naissance, les cartes servant alors à ce que l’une d’elles avoue le crime sans que les trois autres ne puissent la démasquer. Bien sûr, il était entendu au départ qu’elles étaient toutes prêtes à se venger de celui qu’elles avaient affublé du titre de valet de pique.

Chacune de ces femmes incarne un visage différent de la révolte féminine : Joy la colère, Olivia la raison, Angélique la droiture, Violaine la fragilité. Comment avez-vous trouvé leur équilibre, leur complémentarité ? Peut-on dire qu’elles représentent aussi quatre époques ou quatre générations de la condition féminine ?

Petite rectification avant de répondre : pour moi, le personnage de Joy n’est pas spécialement lié à la colère. C’est la plus flegmatique des quatre filles, sans doute à cause de ses origines anglaises, et elle n’étale jamais trop ses sentiments, sauf quand il s’agit de faire corps avec ses amies. De son côté, Olivia est à la fois la raison et la froide détermination. Il reste effectivement Angélique, la droiture ou le cœur, et Violaine la fragilité.

L’équilibre entre ces personnages s’est mis en place tout seul, selon les caractères de chacune. Quand on crée un personnage et qu’on se met à son écoute sans lui imposer d’avance une trajectoire toute tracée, il n’évolue pas toujours dans le sens attendu, mais selon sa propre logique et il en devient plus crédible. Sa complémentarité avec les autres personnages naît tout aussi naturellement, puisque chacun prend ses marques et affirme ses différences. Ainsi, Olivia, désignée par le sort pour animer leur première réunion au lendemain de la mort de Geoffroy, reçoit d’emblée une place centrale et la garde tout naturellement. Les autres filles restent plus en retrait, mais interviennent fort à propos pour nuancer les propos d’Olivia ou modérer ses positions.

À mon sens, elles ne représentent pas quatre époques ou quatre générations de la condition féminine. Juste quatre filles aguerries au feu des mouvements de jeunesse, nourries des valeurs de loyauté et de solidarité, qui cherchent à rendre justice à une amie assassinée. Elles ne supportent pas que ce crime reste impuni et que le coupable puisse continuer à se pavaner devant elles. C’est une histoire universelle qui aurait pu se passer à une autre époque, si un tel carré de dames avait pu se constituer en d’autres temps.

On sent qu’au fil du roman, ce pacte devient plus lourd à porter. Était-ce pour vous une façon de montrer que la vengeance lie autant qu’elle libère ?

J’ai lu un jour une phrase qui m’a beaucoup parlé : « Celui qui recherche la vengeance devrait commencer par creuser deux tombes. » On entre ici dans l’essence même du concept de vengeance : on pressent qu’elle va nous entrainer vers un chemin qu’on ne souhaite pas emprunter et qu’elle va tuer une part d’innocence en nous. Pourtant, elle nous poursuit, nous obsède. Dans le cas présent, elle devient d’autant plus lourde qu’elle a été ruminée pendant près d’un an. Elle est devenue comme une ombre accrochée à chaque pas des jeunes filles, surtout à ceux d’Olivia qui en est la principale instigatrice. La vengeance lie, bien évidemment, mais libère-t-elle pour autant ? La réponse est complexe. Se sent-on mieux quand elle est assouvie ? Reste-t-on éternellement frustré quand elle ne se réalise pas ? À la fin du roman, les deux filles restées sur place sont plus liées que jamais. Comment d’ailleurs imaginer un lien plus fort, au cœur de cette intrique, qu’entre celle qui l’a fait et celle qui sait ? On ne les sent pourtant pas entièrement libérées : elles vident de fond en comble le petit pavillon où leur complot a été fomenté, comme pour l’effacer de leur mémoire. Pourtant, elles n’osent pas lever les yeux vers la tour, là où tout s’est passé. J’ai donc envie de dire que la vengeance nous lie bien plus qu’elle ne nous libère.

Geoffroy d’Aspremont est un personnage fascinant, presque caricatural de cynisme, mais jamais entièrement haïssable. Comment avez-vous construit cette figure du « valet de pique » ? Était-il important qu’il conserve une part d’humanité, pour que la vengeance reste ambiguë ?

Effectivement, celui qui est traité « d’infâme nobliau » dès le quatrième de couverture du roman apparait dans un premier temps comme un personnage détestable, hautain, imbu de sa personne et peu respectueux des femmes. Mais quand il tombe véritablement amoureux de la première fille qui lui résiste, il est perdu. Tout son monde s’écroule et il refuse d’accepter cette fragilité qui le rend pourtant aimable à nos yeux. Il s’en remet aux mains de sa mère, la suppliant de régler un problème qu’il devrait lui-même affronter à bras le corps. Il a laissé lâchement passer ce moment où il aurait pu gagner en humanité et il retombe très vite dans ses vieux travers, dans ce schéma tracé pour lui depuis sa tendre enfance. « On ne se défait pas d’un claquement de doigts de l’emprise d’une reine mère. » (Page 110)

La mort de Geoffroy, qui survient au même endroit qu’Anna-Rosa, semble rejouer une scène mythique. Pourquoi ce choix du double lieu, du double corps ? La légende de la femme-aigle est-elle ici une métaphore de la justice des femmes ?

Pourquoi a-t-on l’impression que la vengeance est parfaite si la scène reproduit à l’authentique le crime que l’on veut venger ? Œil pour œil, chute pour chute ? Dans la tête de ce charmant « carré de dames », c’est devenu une évidence : on doit retrouver le cadavre de Geoffroy au pied de la tour, à l’endroit même où l’on découvrit, il y a un an, celui d’Anna-Rosa. Ça, c’est pour le jeu du double corps.

En ce qui concerne la métaphore de la justice des femmes, j’ai délibérément choisi ce rapace aux ailes puissantes, symbole de force et d’immortalité, considéré comme messager des dieux, et dessiné dans l’antiquité sur l’étendard des légions romaines. J’ai vainement cherché le féminin du mot, espérant tomber sur une éventuelle « aiglesse », mais la langue française ne lui en a pas attribué. J’ai donc dû jouer de quelques subtilités, l’appelant tantôt la femme-aigle, tantôt la Sainte-Aigle. Elle pourrait être une métaphore de la justice des femmes, ou en tout cas, un appel à ce que plus de justice leur soit rendue. Dans le cas présent, il faut que cette justice soit clairvoyante, forte et expéditive. La femme-aigle peut endosser facilement ces fonctions.

L’enquête officielle progresse lentement, mais le vrai suspense naît dans les consciences. Est-ce là le véritable « polar » de votre roman — un polar intérieur ?

J’adore l’idée de « polar intérieur ». C’est effectivement le cas, puisque l’énigme la plus difficile à résoudre pour les quatre protagonistes est de savoir s’il leur sera possible d’accommoder crime et conscience, même si la vengeance leur semble ici plus que légitime. Les cheminements sont différents pour chacune des filles, et certains sont surprenants, pour ne pas dire inattendus, parce qu’il est impossible de deviner comment on va réagir quand on mène une telle entreprise à son point final. On peut d’ailleurs échouer, comme c’est le cas pour l’une des quatre, et se débattre encore plus avec sa conscience, pour d’autres raisons cette fois-ci. On a l’impression dans le roman que c’est Olivia qui vit le plus intensément ce « polar intérieur », à tel point que l’on pense que c’est elle qui a commis le meurtre. En fait, elle se fait la porte-parole de ce surprenant carré de dames, comme si elle portait à elle seule le combat intérieur de chacune d’elle.

Sous la trame policière, on sent une réflexion sur la mémoire, la loyauté et la parole des femmes. Est-ce cela, selon vous, la véritable matière du roman ?

Commençons par la mémoire et la loyauté à cette mémoire. Depuis Manon Coulonval, agressée par le Comte d’Aspremont en l’an 1800, sept générations de femmes se sont succédé, chacune transmettant à sa petite-fille la véritable histoire de la tour Sainte-Aigle, Manon pour Juliette, Juliette pour Louise et Louise pour Olivia. Très vite dans le roman, on sent le lien particulier qui unit une des quatre filles, Olivia, à sa grand-mère Louise Herbage. Malgré son esprit cartésien de future avocate, la jeune femme se fie entièrement à la parole de la vieille femme quand elle lui raconte ces anciennes légendes et lui accorde toute sa crédibilité. « Elle y croit, parce que dans la bouche de son aïeule, cet univers qui prend vie devant ses yeux est plus vrai que nature. » (page 120)

On pourrait s’étendre davantage sur le thème de la parole des femmes. Le sujet est très vaste et je pense n’en avoir abordé que quelques aspects. Ce que je peux dire, c’est que j’ai voulu, dans ce roman, donner la parole aux femmes. Si l’on devait évaluer le temps d’antenne accordé à chaque protagoniste, un peu comme dans un débat politique, on constaterait qu’elles accaparent le micro plus souvent qu’à leur tour. Bien sûr, elles sont les héroïnes du roman et il est bien normal qu’elles en occupent le centre. Mais très vite, on comprend que leur parole est leur seule arme et qu’elle peut être terriblement affutée et très cinglante, voire blessante. Il y a celles que Diane d’Harvencourt balance à la tête de son mari, puis celle qu’Anna-Rosa jette à la figure de Diane quand elles se retrouvent en haut de la tour. Que dire aussi de celles d’Olivia ? Peu importe leur rôle dans l’intrigue, les femmes de mon roman aiguisent leur parole pour la rendre la plus tranchante possible.

La tour Sainte-Aigle semble un personnage à part entière. Qu’incarne-t-elle : un tombeau, un tribunal, un témoin ?

Il me semble important que le lieu participe à l’intrigue. Cela peut être une maison, une rue, une ville, une forêt. Dans le cas présent, j’ai choisi un lieu très chargé d’histoire qui devient un des personnages principaux de mon roman. Tous les regards convergent vers elle, et plus d’une fois dans mon roman, on peut apercevoir son sommet émerger au-dessus des arbres. La Tour Sainte-Aigle est à la fois la témoin du crime originel, le lieu où retentit la voix de la femme-aigle, et enfin le tribunal où la sentence est prononcée et exécutée. Rien n’échappe à son regard acéré : elle veille et elle rassure ; elle juge et elle châtie. On peut en tout cas lui prêter tous ces rôles, puisque, dès l’entrée du roman, le lecteur apprend qu’une légende à la « tête dure » circule à son propos et qu’il faudra compter avec elle tout au long du récit.

Votre roman est noir, mais l’humour y affleure sans cesse. Comment trouvez-vous cet équilibre entre gravité et ironie ? Rire est-ce une manière, chez vous, de tenir à distance la tragédie ?

Chaque auteur est avant tout un être humain confronté à des circonstances de vie qu’il gère du mieux qu’il peut. Si, dans la vie quotidienne, il manie facilement l’humour pour se distancier des événements qui le touchent, ou simplement pour le plaisir d’un bon mot, il agira de la même façon en tant qu’auteur. L’ironie s’est donc imposée comme une réponse à la gravité, et l’équilibre n’est pas très difficile à trouver. Dès que la balance penche trop du côté drame et grincements de dents, le réflexe est de lancer sur le papier quelques traits d’humour suffisamment légers pour ne pas casser la trame du récit. Je pense qu’il arrive un moment où cela se fait naturellement, comme un réflexe de survie. Quand tout semble aller au plus mal, le rire est la pilule miracle. Elle rend le sourire aux hommes et fait du bien aux corps et aux âmes, bien au-delà des zygomatiques. Le mot « Humour » ne serait-il pas la contraction des mots « HUMain » et « amOUR » ?

Vous écrivez souvent sur des communautés rurales, avec leurs secrets et leurs silences. Pourquoi ce cadre vous inspire-t-il tant ?

Je pense que l’explication est liée à mes origines ardennaises et aux non-dits qui ont gangrené mon enfance. Tôt ou tard, il convient de les briser, et l’écriture devient alors un outil thérapeutique. On ne parle pas toujours de soi, de peur de mettre en cause ses proches, mais on s’invente des histoires parallèles. À travers elles, réparation est donnée aux personnages qui se sont battus pour s’extirper des ornières profondes creusées dans leurs vies par de trop lourds silences.

Dans Pique épique et carré de dames, on a l’impression que le crime n’est qu’un prétexte pour parler du lien humain. Le roman noir, pour vous, est-il un genre moral ou poétique ?

Pour moi, effectivement, le polar est un prétexte pour aborder d’autres thèmes qui me tiennent à cœur. Bien sûr, il faut un petit meurtre d’entrée de jeu, pour accrocher le lecteur qui se posera inévitablement les questions du « Qui ? Pourquoi ? Comment ? », avec l’envie irrépressible d’y trouver des réponses. Une fois qu’il est bien accroché, ceinture bouclée comme dans une attraction frisson de Walibi, on peut l’emmener où on veut. Je n’ai pas l’impression de l’entrainer sur le terrain de la fable morale, mais plutôt vers des thèmes que j’aime aborder avec poésie, pour colorer le roman noir d’autres teintes plus guillerettes. Précédemment, il fut question de liens de famille ancrés dans les forêts d’Ardenne et ses chênes centenaires. Ici, j’aborde davantage les liens sacrés de l’amitié entre filles, à travers les courbes soyeuses de la Molignée qui leur offrent un cadre très poétique.

La structure du roman alterne tension et introspection, dialogues vifs et passages presque contemplatifs. Comment avez-vous travaillé ce rythme ?

L’alternance tensions-détentes est un principe élémentaire de toute intrigue, qu’elle soit romanesque ou théâtrale. C’est en tout cas une matière sur laquelle je me suis longtemps attardé comme professeur de français quand j’analysais avec mes élèves la trame de certains romans. Sans ce schéma que chaque auteur aménage à sa sauce, un roman ne dépasserait pas trois pages : page 1, le héros part en quête d’un objet ; page 2, il trouve l’objet de sa quête ; page 3 : il ramène chez lui l’objet de sa quête. Tout l’art consiste à habiller son histoire de multiples rebondissements. Parmi ceux-ci, il y aura des moments de tension, dosés selon un crescendo savamment travaillé, et suivis directement de moments de détente, style « hamac » qui se balance doucement au vent léger. Pour certains, il s’agira de pauses contemplatives, pour d’autres de diversions vers un sujet qu’on affectionne, pour d’autres encore quelques traits d’humour destinés à détendre le lecteur. À chacun son truc.

Si vous deviez décrire en une phrase le fil conducteur du livre, que diriez-vous ? Est-ce une histoire de vengeance, d’amitié ou de renaissance ?

Il y a un peu des trois. Le premier fil conducteur est celui de la vengeance, mais il est très vite confronté au lien d’amitié qui a toujours uni les quatre filles. Le lecteur sent l’édifice se fissurer peu à peu au cours des pages, tant il lui semble peu probable qu’elles puissent toutes les quatre garder longtemps un si lourd secret. Le policier en charge de l’enquête sent la même chose : il est impossible de jouer les parfaites sœurs siamoises quand on est quatre.

Est-ce en plus une histoire de renaissance ? C’est clair que la vie des quatre filles n’est plus la même après la mort de Geoffroy à laquelle elles ont chacune participé à leur façon. Peut-on parler pour autant de renaissance ? Je n’ai pas la réponse. Je préfère laisser le lecteur en décider.

Enfin, que souhaiteriez-vous que les lectrices et lecteurs emportent en refermant Pique épique et carré de dames ?

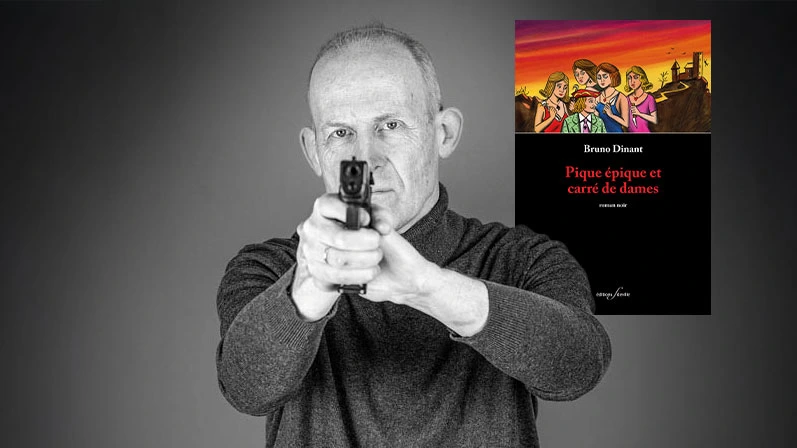

Je souhaiterais qu’ils emportent un peu du parfum de ces quatre filles, et pourquoi pas qu’ils attribuent une couleur de carte à chacune d’elle, comme l’a fait très habilement Jacques de Loustal dans son dessin de couverture. On devine assez aisément qui est la dame de cœur et sans doute aussi qui est la dame de pique. On peut découvrir l’identité de la dame de trèfle en s’intéressant à la symbolique de la plante et attribuer la dernière couleur à celle qui se tient le plus à carreau. Une fois armé de ce splendide carré de dames, le lecteur pourra, selon les circonstances, sortir la bonne carte de son jeu au moment propice, pour se la jouer tantôt cœur, tantôt pique. Ou alors, sortir deux autres couleurs encore, selon ses affinités.